湖湘年俗

年俗其实就是过年的习俗,过年是我国最盛大、最热闹的古老传统节日,是集祈福攘灾、欢庆娱乐和饮食为一体的民俗大节,凝聚着中华文明的传统文化精华,已有4000多年的历史。年俗是有着悠久的历史和丰富的社会文化内涵中国文化,是集中展现传统文化的节日。中国传统的民族、民俗文化得以集中的展示和表现,已形成了一些较为固定的习俗,年俗在发展及传承中,不断形成并凝结了中国人特有的伦理情感。

民间传统意义上的春节是指从腊月二十三或二十四的祭灶,一直到正月十五。传统年俗里,人们在过年期间阖家团圆、访亲探友,要进行祭灶、守岁、拜年、祭神、祭祖、除旧布新、迎禧接福、祈求丰年、逛庙会、做各种好吃的等种种风俗活动,以各种方式来期盼来年的好运,活动丰富多彩且带有浓郁的民族特色。包含着人们对自然的敬重,对未来美好生活的祝福和祈祷。

《湖湘年俗》系列21幅作品是在邵阳本地生产的国家级非物质文化遗产——滩头手工抄上进行烙绘,采用非遗传统技艺项目——宝庆烙画的表现形式,展现出湖湘地区的年俗,通过图文并茂的方式,更方便人们记住些年俗,让更多年轻人熟悉湖湘传统文化。

蒸酒

过年前湖湘很多地方都有蒸酒应节的习俗,基本上家家户户都会蒸米酒,是必备的年货之一,蒸酒除了有岁稔年丰的寓意外,也是对一年辛勤劳作的犒赏。节日期间亲友共聚,其乐融融地喝几杯自己蒸的酒,是最佳的亲情沟通方式,而有了烧酒的助兴,人们的节日餐桌上,也就此增添了许多的笑声和欢乐,是湖湘年俗文化的重要组成部分。烧酒蒸好之后,农历新年的幕布,也在人们的精心筹备下被徐徐地拉开了。

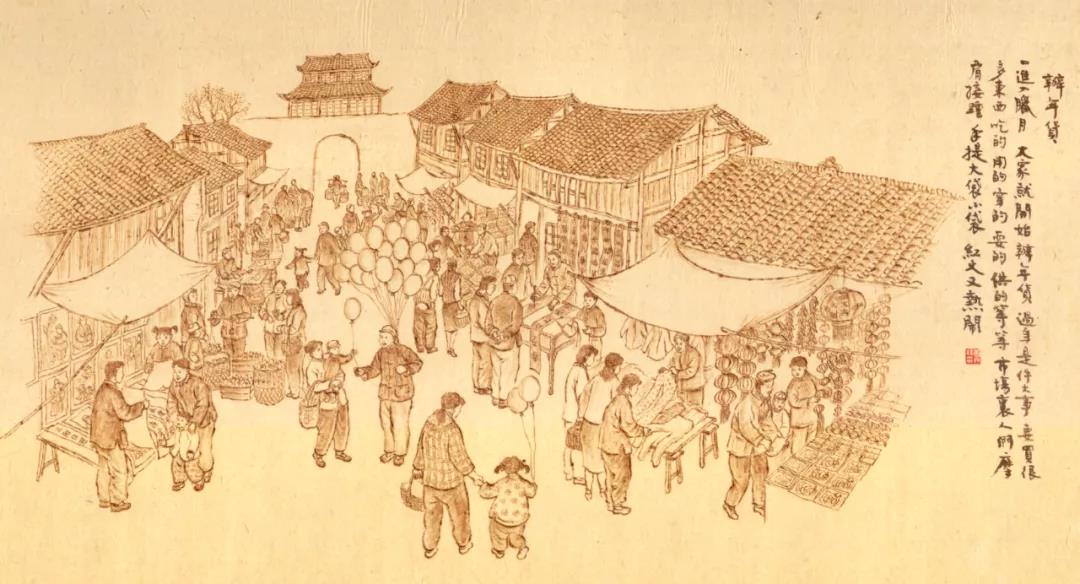

办年货

一进入腊月,大家就开始办年货。过年是件大事,要买很多东西,吃的、用的、穿的、耍的、供的等等。市场里人们摩肩接踵,手提大袋小袋,红火又热闹。

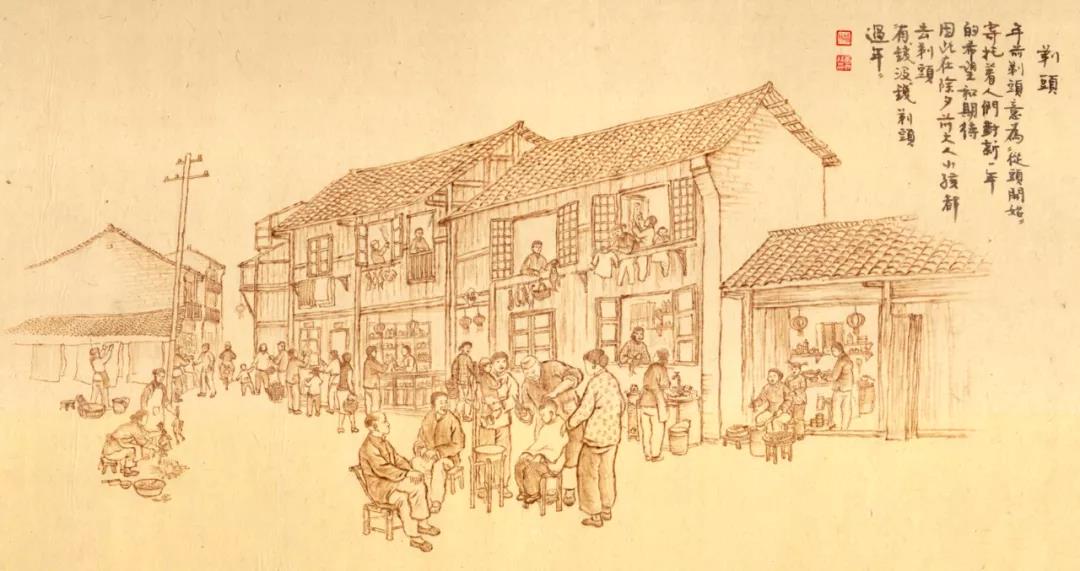

剃头

年前剃头意为“从头开始”,寄托着人们对新一年的希望和期待,因此在除夕前大人小孩都去剃头,“有钱没钱,剃头过年”。

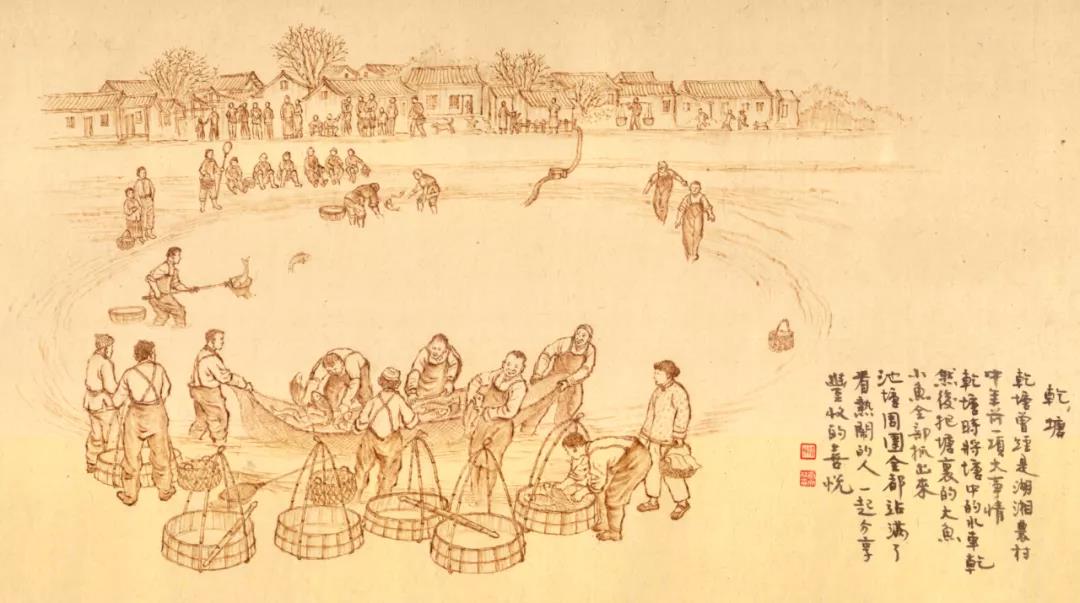

干塘

干塘曾经是湖湘农村年前一项大事情。干塘时将塘中的水抽干,然后把塘里的大鱼小鱼全部抓出来。池塘周围全都站满了看热闹的人,一起分享丰收的喜悦。

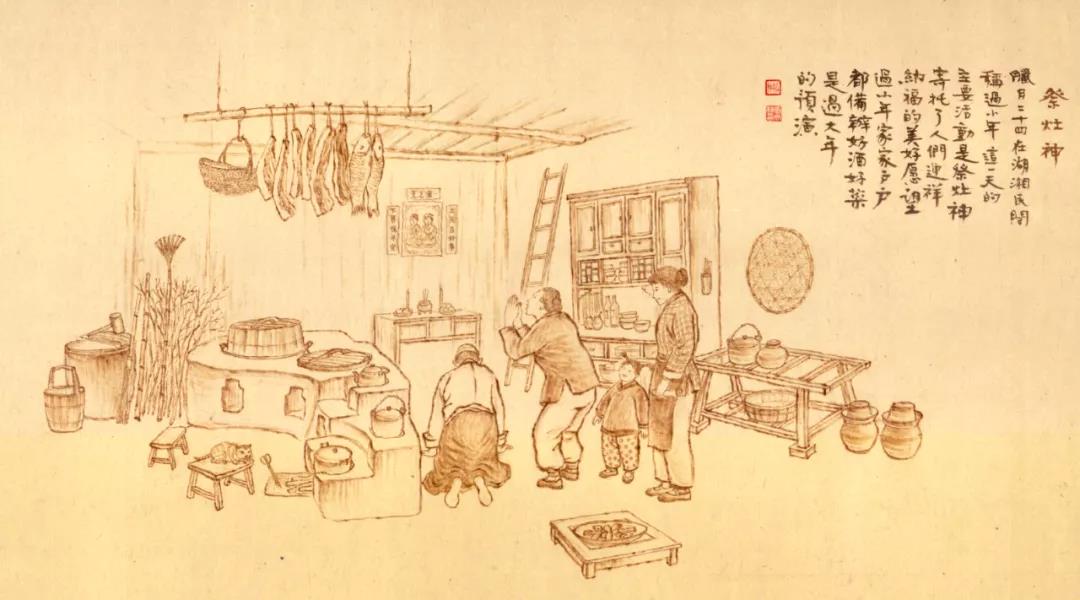

祭灶神

腊月二十四在湖湘民间称过小年,这一天的主要活动是祭灶神,寄托了人们迎祥纳福的美好愿望。过小年家家户户都备办好酒好菜,是过大年的预演。

扫房子、洗澡

扫尘是传统习俗,年前打扫房子、洗澡,其用意是把一切“晦气”都扫出门去,蕴含了人们“辞旧迎新”的美好期盼。

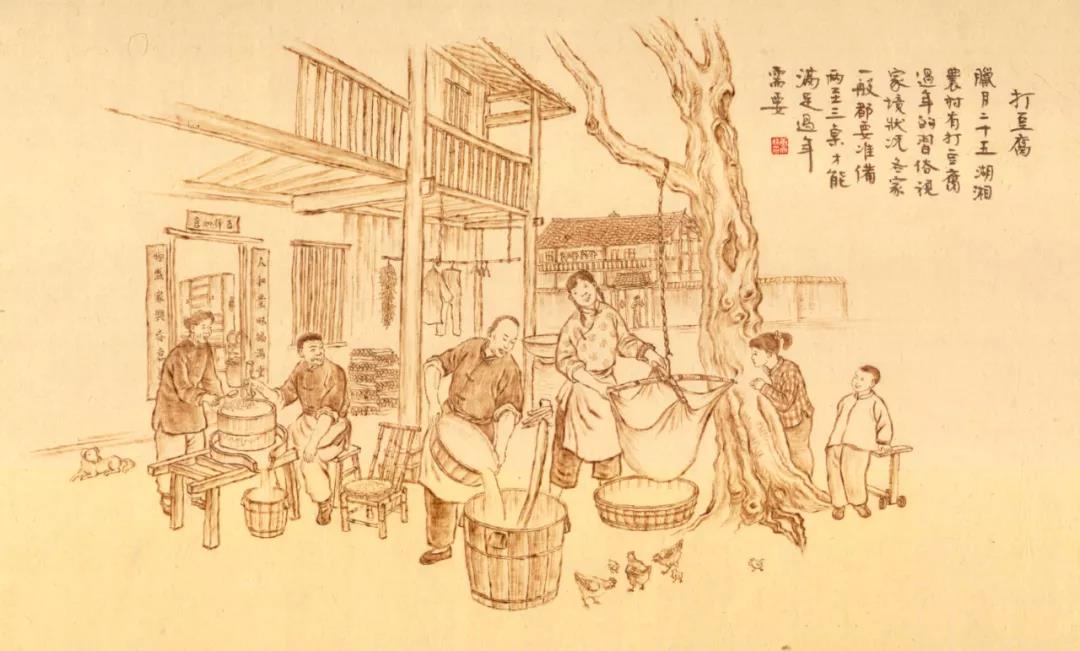

打豆腐

腊月二十五,湖湘农村有打豆腐过年的习俗,视家境状况,各家一般都要准备两至三桌,才能满足过年需要。

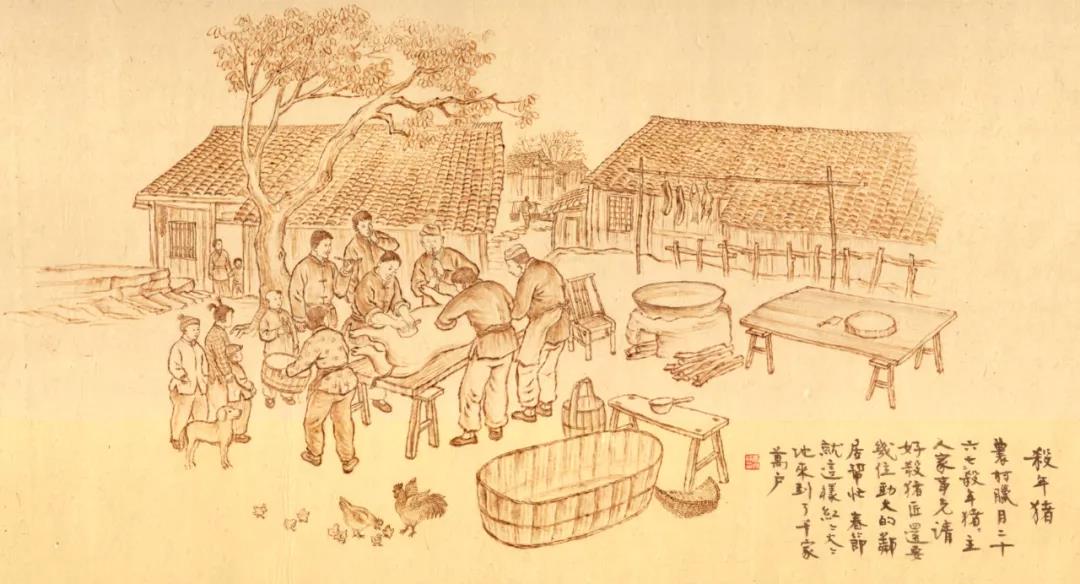

杀年猪

农村腊月二十六七“杀年猪”,主人家事先请好杀猪匠,还要几位劲大的邻居帮忙,春节就这样红红火火地来到了千家万户。

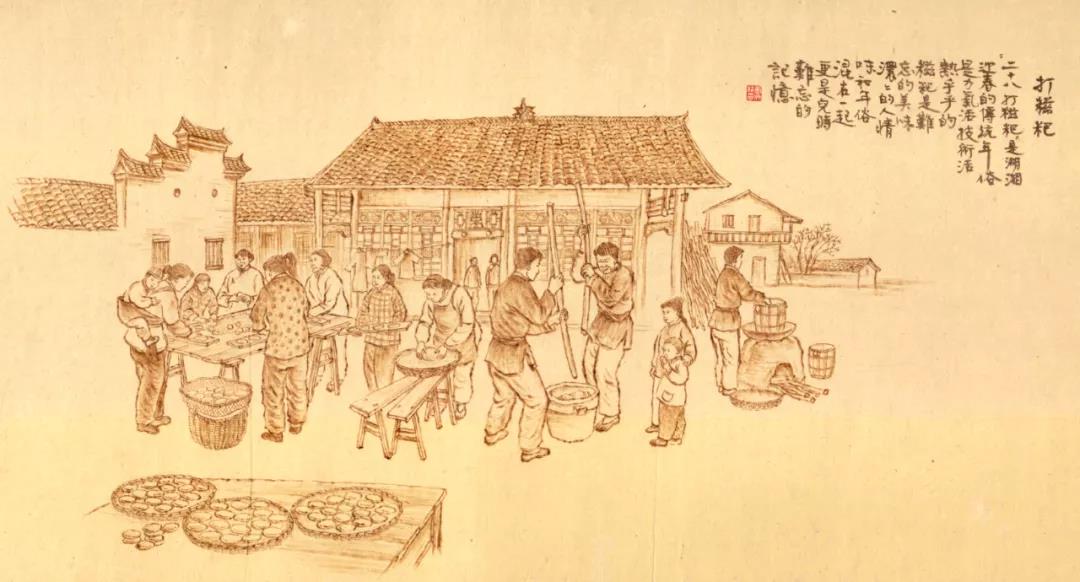

打糍粑

“二十八,打糍粑”是湖湘迎春的传统年俗,是力气活、技术活,热乎乎的糍粑是难忘的美味,浓浓的人情味和年俗混在一起,更是儿时难忘的记忆。

贴春联

除夕的上午,湖湘大地家家户户都会在大门上贴上大红春联,辞旧迎新,增加喜庆的节日气氛。

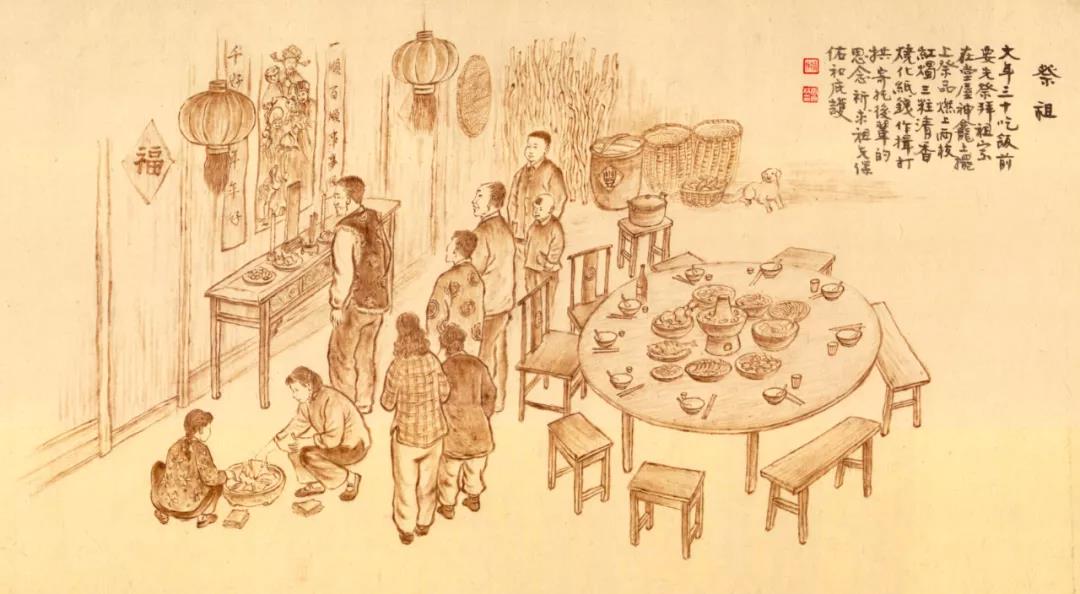

祭祖

大年三十吃饭前要先祭拜祖宗,在堂屋神龛上摆上祭品,燃上两枝红烛、三柱清香,烧化纸钱,作揖打拱,寄托后辈的思念,祈求祖先保佑和庇护。

团圆饭

团圆饭是一年中最丰盛、最隆重的一顿饭,全家团聚围桌吃年饭,蒸全鸡、肉丸子、蛋饺等都是平时难得吃到的,餐桌上必须有鱼,鱼头鱼尾不能吃,以寓“有剩有余”之意。

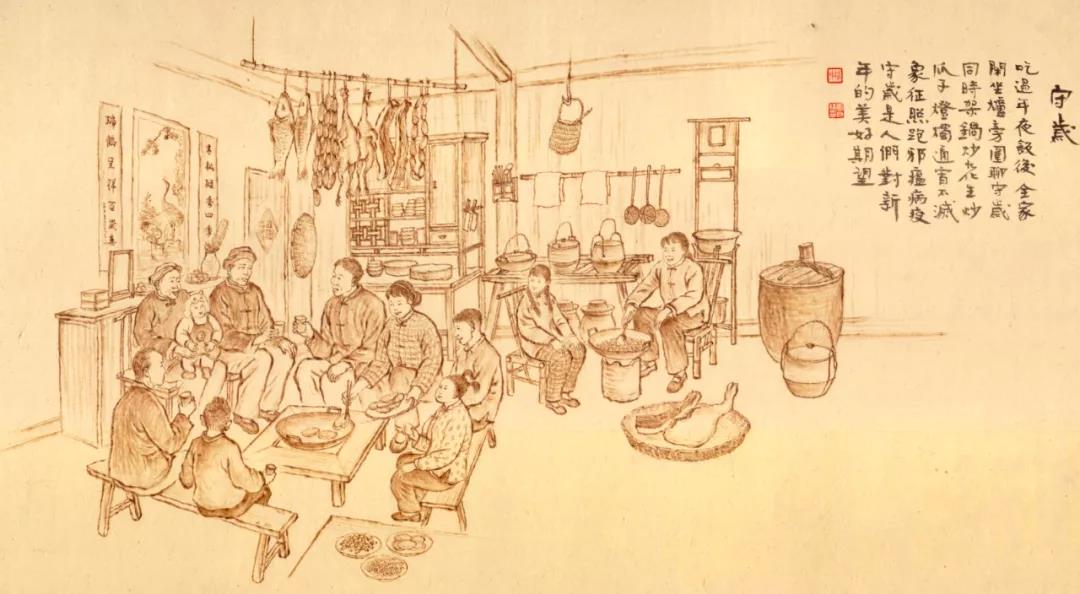

守岁

吃过年夜饭后,全家围坐炉旁闲聊守岁,同时架锅炒花生、瓜子。灯烛通宵不灭,象征照跑邪瘟病疫。守岁是人们对新年的美好期望。

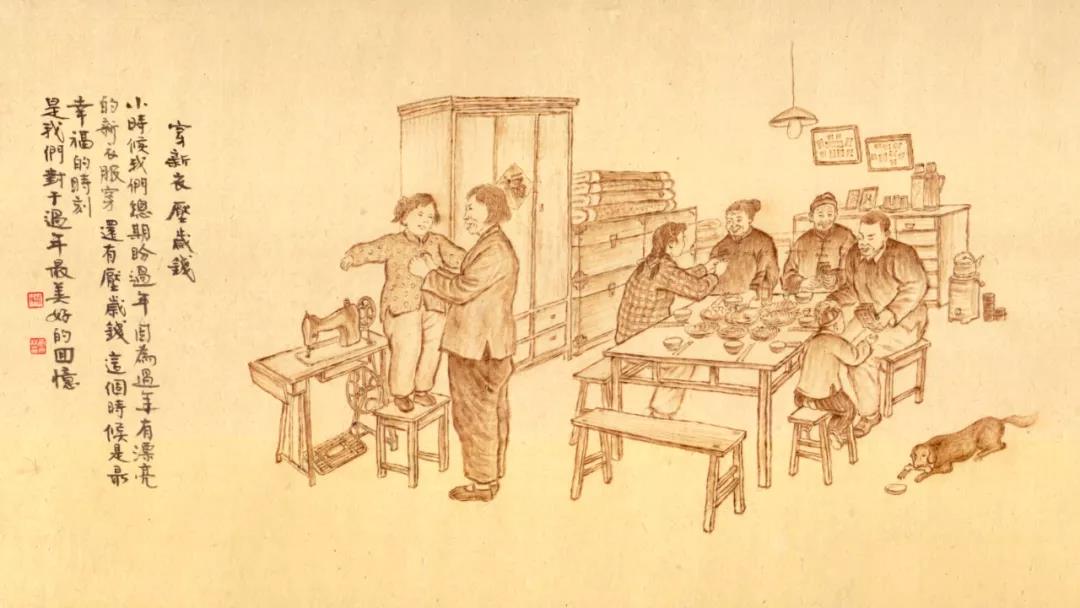

穿新衣、压岁钱

小时候我们总期盼过年,因为过年有漂亮的新衣服穿,还有压岁钱,这个时候是最幸福的时刻,是我们对于过年最美好的回忆。

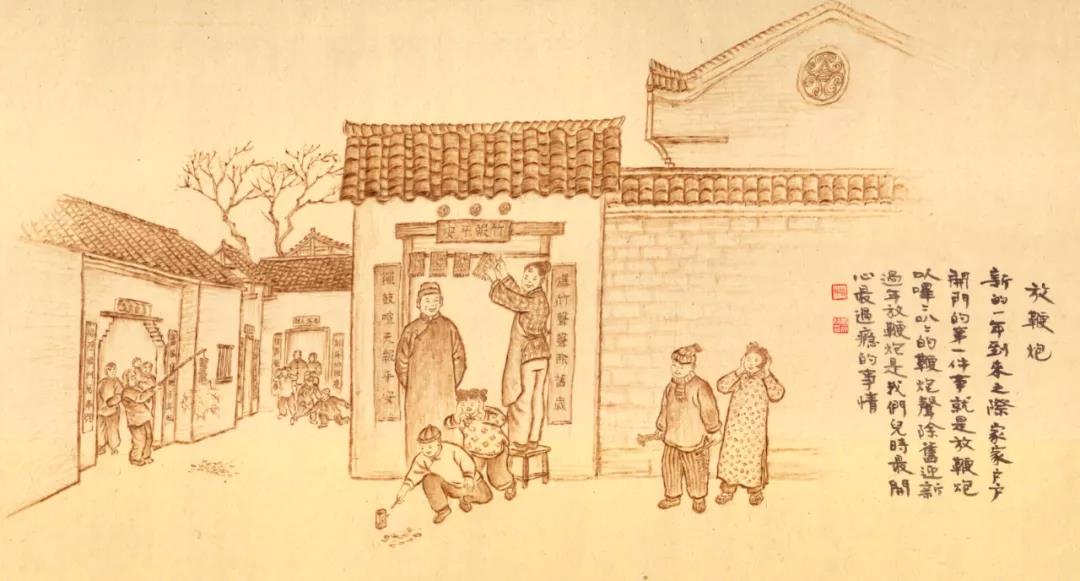

放鞭炮

新的一年到来之际,家家户户开门的第一件事就是放鞭炮,以哔哔叭叭的鞭炮声除旧迎新。过年放鞭炮是我们儿时最开心最过瘾的事情。

拜年

大年初一上午,都要出门拜年。先拜家族中辈分最高的人,再挨家挨户拜年。孩子们成群结队,相互炫耀拜年得到的糖果、瓜子、花生。

接财神

从大年初一起,就有送财神的,拿着红色纸印的财神像挨家挨户送,并讲一大堆吉利话,主人家接过财神,拿些赏钱给送财神的,并将财神像贴在大门上。

女婿拜年

初二这天,主要是出嫁的女儿与女婿回娘家拜年,故俗有“初一崽、初二郎、初三初四外甥行”之说。

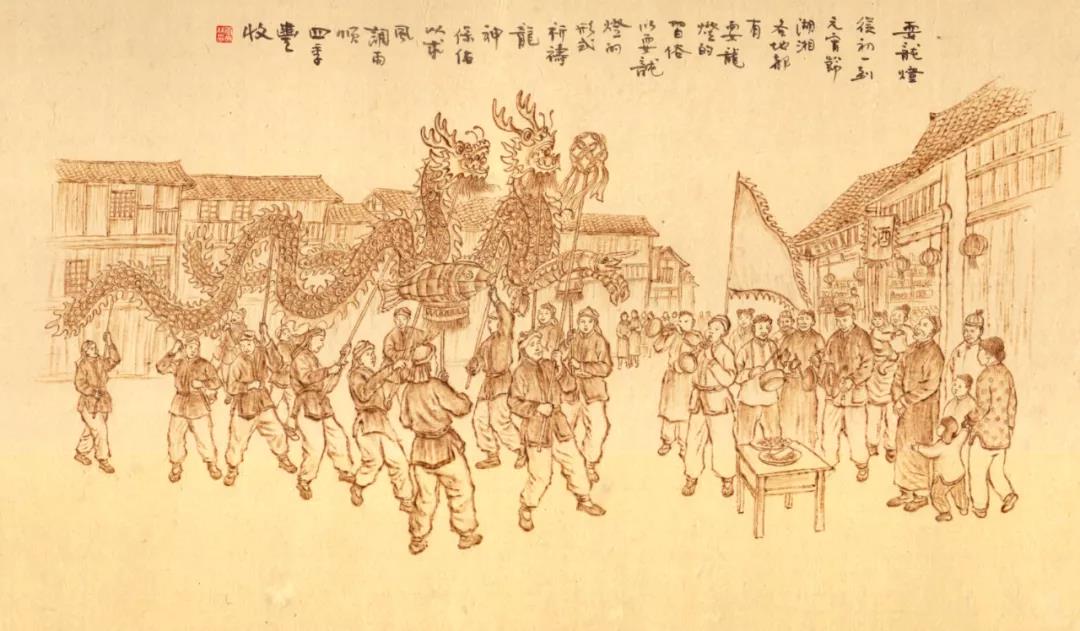

耍龙灯

从初一到元宵节,湖湘各地都有耍龙灯的习俗,以耍龙灯的形式祈祷神龙保佑,以求风调雨顺,四季丰收。

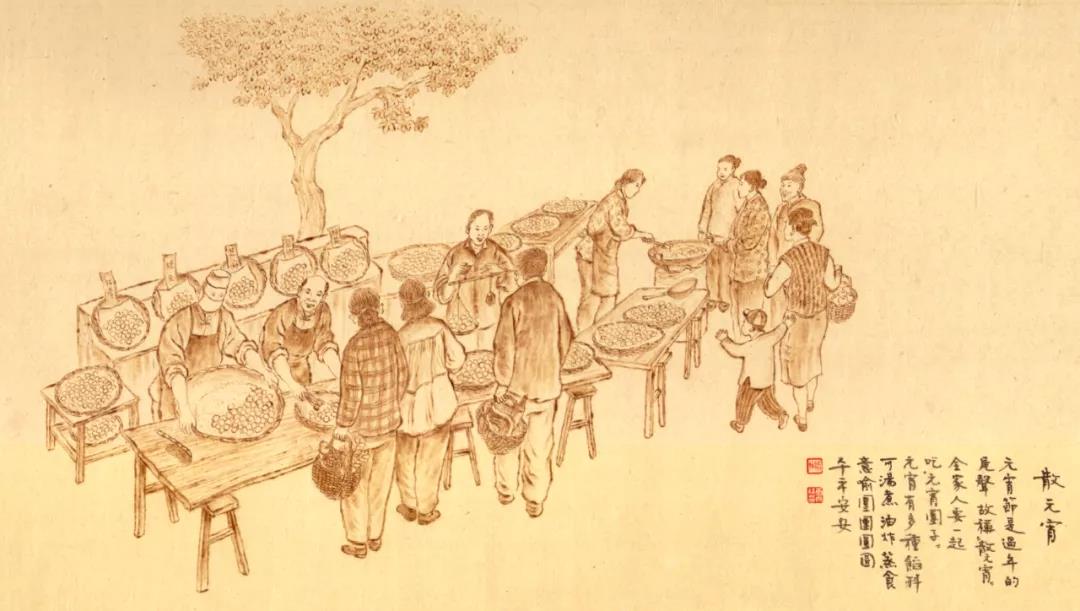

散元宵

元宵节是过年的尾声,故称“散元宵”,全家人一定要一起吃“元宵团子”,元宵有多种馅料,可汤煮、油炸、蒸食,意喻团团圆圆、平平安安。

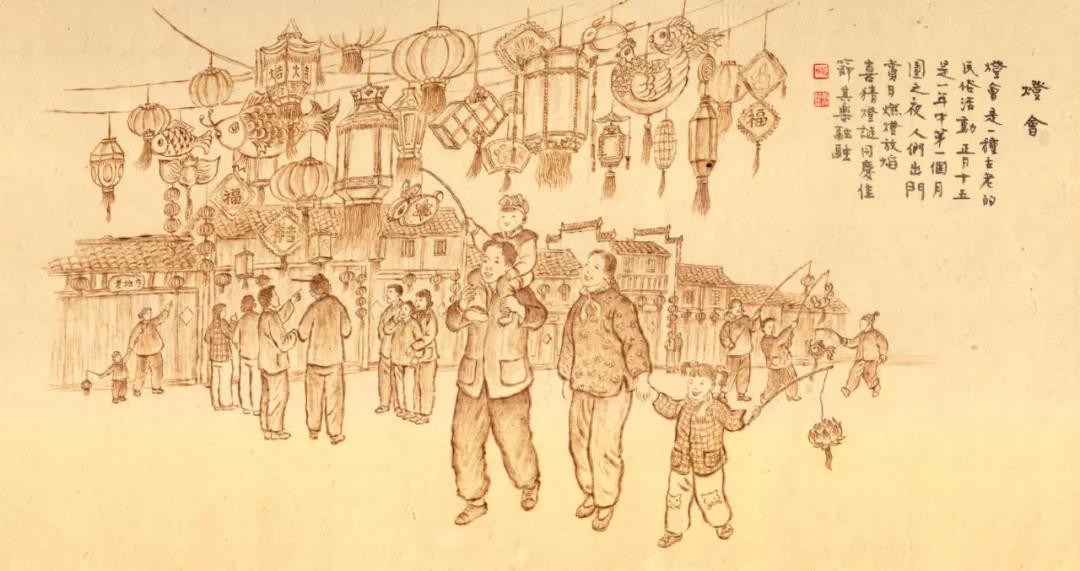

灯会

灯会,是一种古老的民俗活动,正月十五是一年中第一个月圆之夜,人们出门赏月、燃灯放焰、喜猜灯谜,同庆佳节,其乐融融。

随着时代的变迁、社会的进步,年味渐淡。一家人坐在一起,吃顿年夜饭,大人小孩一人拿一个手机,拼命的往手机上戳,玩微信、微博,打游戏,各玩各的,坐在一起的人却没有太多交流。然后看春节联欢晚会,倦了各自回去睡觉,年就这样平淡无奇,又过了一年。还有传统村庄的没落以及机器渐渐代替了手工,乡村的年俗也少了很多。过年缺少了我们儿时的那种期待、激情、兴奋、热闹……。

儿时的年味在于穿新衣、放鞭炮、收压岁钱、拜年、打糍粑、打豆腐、吃汤圆、看花灯、踩高跷、舞龙灯……内容丰富多彩,热闹喜庆,年味浓郁,我特别怀念小时候在农村过年的味道,在那缺吃少穿的日子,过年能够吃肉,穿新衣服,走外婆家拜年,还能看灯戏,小孩的幸福指数就那么简单。灯会那天最闹热,人山人海,孩子特别多,大点的孩子照顾小的,小心走丢,走丢了很麻烦,要满街找,不像现在,人人有手机,找人方便的很。儿时的年俗是埋藏着最质朴的乐趣,是镌刻在骨血里的永恒记忆。但对于现在的孩子们来说,已渐行渐远。重拾记忆,便是对传统文化最好的尊重。记住这些美好的年俗吧!

图片来自:唐文林夫妇